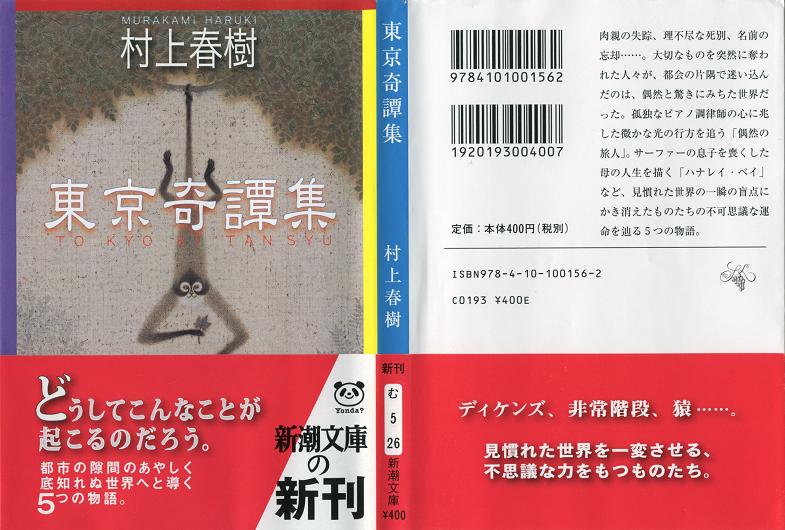

奇譚(きたん)。珍しい話、不思議な話。

この短編集はそんな不可思議な話を5つ詰め込んだものです。

サメに殺された息子の影を探して生きる母親、探偵に夫を探してもらう女、移動する石、名前を盗む猿。

そんな不可思議な現象が、ただシンプルに、リズミカルに目の前を通り過ぎていく。

奇譚をじっくりと観察して、耳を澄まして、遊んだ。

そんな作品になっています。

奇譚をそっくりそのまま受け入れること

先ほども書いたように、各短編では不思議な出来事が起こります。

そして、村上春樹の描く世界で、そうした奇譚たちはニュースの一面を飾るわけでもなく、世間的な大騒ぎになるわけでもなく、ただ文章にまとめられて、僕たちが読めるように、こうして届けられるのです。

そうすることによって、おかしな話を聴けて少しばかり特をした気分にさせてくれるような、なんだか不思議で魅力的な空間が現れるのです。

アイデアの作り方についての記事で、村上春樹が『東京奇譚集』を書くときに使った手法を紹介しました。なるべく意味の無い思いつきを3つほどピックアップして、マイルストーンにしながら話を作り上げていくというものです。さらにいえば、村上春樹はそうしたテクニカルな面だけではなく、なるべく意味の無い不思議を受け入れて、何が起こっているか、何が起こるかに耳を澄ませ、書き留めていくのです。

そんな小説の書き方がそっくりそのまま示されているのが『日々移動する腎臓の形をした石』

「僕の場合、机に向かって実際に手を動かして文章にしてみないと、筋書きが動いていかないんだ。もう少し待ってもらえないかな。話しているうちになんとか先が書けそうな気がしてきた」

そうして奇譚を受け入れると、奇譚は勝手に動き出し、リズムを伴って、生き物のように自らストーリーを進めていくのです。

このような”感覚だけで無条件にストーリーを進めていく推進力”は『海辺のカフカ』のナカタさんを思い出させます。

ナカタさんはきちんと言葉がしゃべれず、論理が分からないおじいさんです。しかし、適切なタイミングと場所になれば何をしなければいけないかが感覚で分かってしまうのです。

『海辺のカフカ』という大作はそんなナカタさんの力によってぐいぐいと前に進んでいくのですが、この『東京奇譚集』はナカタさんのエッセンスだけを抜き取り、テンポ良くまとめたような、とても素敵な作品でした。

![Mini Album] RAq – “Das Man's Escape” – RAq 公式サイト](https://raq-official.com/wp-content/uploads/2022/10/dasmansescapepng-768x768.png)

コメントを残す