記事の目次

はじめに

読書について、効果やメリット、平均的な読書時間、おすすめの書籍やサービス、アイテムなどをまとめました。

この記事の内容

- 読書の効果とメリット

- 読書の種類

- 平均的な読書時間

- 読書好きになるには

- おすすめの読書サービス

- 読書アイテムの紹介

- おすすめ書籍の紹介

読書について、あらゆることをまとめていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

written by @raq_reezy

本を読む時間がない人には「flier」がおすすめ!

読書の効果とメリット

読書の効果とメリット

(1)語彙力や文章理解力が上がる

「読書量」と「語彙力や文章理解力」の間に正の相関関係があることについては広く知られています。

国内でも、小学生を対象に、図書貸出数など6つの読書量推定指標と語彙力・文章理解力を調査した研究があり、正の相関関係が認められています。

最近では、YouTubeの動画など文章以外の形でも情報がだいぶ得られるようにはなってきました。しかし、まだまだニッチな情報や質の高い情報はテキストでしか存在していないことも多いのが事実です。自分が知らないことについて、テキストの文章から情報を得られる能力は、自分の可能性を広げて豊かな人生を送るうえで、まだしばらく重要でしょう。

また、今の時代は、メールなどで仕事をするので、仕事でパフォーマンスを出す上でも、語彙力や文章理解力は欠かせません。

(2)人生の満足度や自尊心が高まる

「読書を週に30分以上する層」と「しない層」に、様々な項目について5段階評価の自己申告をしてもらい、4〜5の高い評価を自己申告した割合を比較した研究があります。

結果、読書層は人生の満足度が20%ほど高いことが分かりました。また、自尊心も18%ほど高い結果となりました。

さらに、社会に参加できている意識も52%ほど高いことが分かりました。ベネッセ教育総合研究所の調査では、読書をする小学生ほど社会の成績が高い傾向が見られるので、読書を通じて人間社会の理解が進むことで、自分もそこに参加している意識を得やすくなるものと推測できます。

(3)他人の気持ちがわかり、コミュニケーションが上手になる

同じく、上の研究では、他人の気持ちがわかる割合が23%ほど高いことが分かりました。また、他人とのコミュニケーションに困らない割合について27%ほど高く、そのコミュニケーションを楽しめる割合については、なんと50%も高いことが分かりました。

また、ベネッセ教育総合研究所の調査でも、さまざまな種類の本を読む小学生では、いろんな考えを知ることができたと回答した割合が8割を超えています。

(4)寿命が伸びるかもしれない

さらには、読書量と寿命の間に相関関係があるという研究も。

本を読む層と読まない層で生存率が80%に下がるまでの期間を比較したところ、他の差異を調整する前で23ヶ月、調整後で4ヶ月ほど、本を読む層の方が期間が長かったというデータが示されています。

その他、読書の効果やメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

読書量は年収と比例する

一般的には、読書量と年収は比例することが知られています。

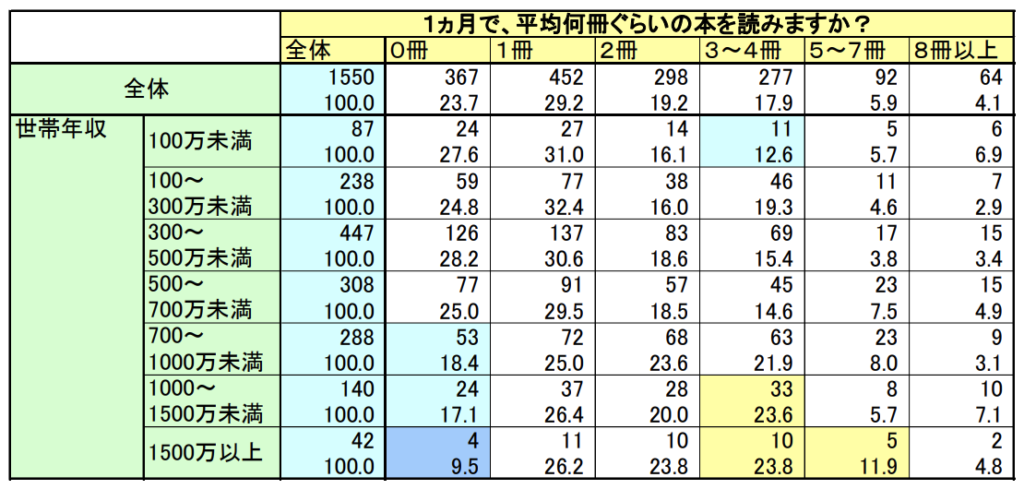

たとえば、以下は2009年と少し古い調査ですが、出版文化産業振興財団が行った読書実態調査のうち、世帯年収と読書量をクロス集計したものです。

読書と年収の関係(出版文化産業振興財団より)

月に1冊も本を読まない人の割合は世帯年収が上がるに連れて減っていき、逆に月に3冊以上読む人の割合は世帯年収が上がるほど増えているのが分かります。

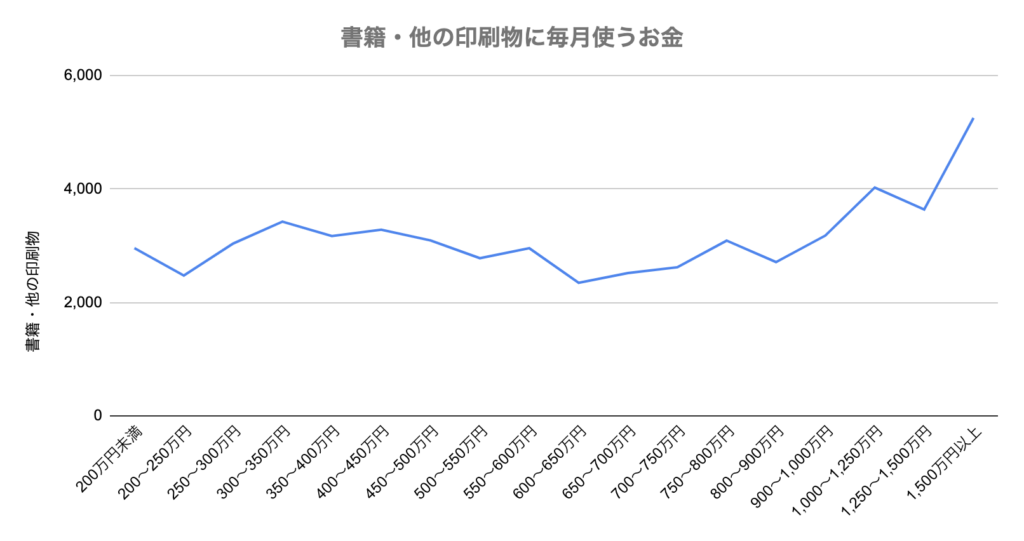

また、総務省の2020年の家計調査をみると、こちらも年収が1000万円を超えるあたりから、毎月書籍に使う金額が大きく増えることが確認できます。(年収が高いほど、書籍に限らず、あらゆるものに使う金額が増えるので、こちらはあまり意味のあるデータではないですが)

読書と年収の関係(総務省2020年の家計調査より作成)

アメリカでも同様に、年収が高い層ほど、少なくとも月に1冊本を読む割合が高いという研究があります。

これらは、あくまでも比例するというデータなので、読書量と年収の因果関係を示すものではありません。

言い換えると、「読書量が多いほど、年収が増える」という可能性ももちろんありますが、「お金持ちほど本を買う余裕があるので、読書量が多い」という逆の因果関係の可能性もあるということです。

とはいえ、年収が高い人の読書量が多いこと自体は事実なので、読書をするほど、年収が高い人と同様の知識や考え方をインプットできるという点については異論の余地はないでしょう。

読書の種類

ひとことで読書といっても、どういう読み方をするか、何を読むかといった点で、種類がたくさんあります。

読み方の種類

読み方は、大きく3種類があります。一般的には速読と精読の2種類、あるいはその中間であることが多いでしょう。

(1)速読

速読とは、文字通り、本を早く読むことです。

学術的には、最初から順番に読むという方法自体は変えずに、単純に読むスピードだけをあげるものを速読と呼びますが、一般的には「斜め読み」「流し読み」「飛ばし読み」など、適宜読み飛ばしながら内容を大雑把に理解する読み方も速読に含まれます。

知識や理解していることが増えてくると、1冊の本のうち、じっくりと読む必要がある部分は減っていくので、だんだん速読が簡単にできるようになります。

(2)精読

精読とは、速読の逆で、本をじっくりと読むことです。

単に本に書かれている内容を理解するだけでなく、その行間や背景、作者の思想なども含めて、さまざまな内容を考察・理解したり、味わっていく読み方を指します。

(3)査読

査読とは、論文や出版物について、第三者や編集者がなどが、その内容が正しいか、間違ったことが書かれていないか等の観点からチェックする読み方を指します。

部下のメールを送信前にチェックするなどのマイクロマネジメントをしている上司でもなければ、一般の人は、あまり査読をすることはないでしょう(笑)

ジャンルの種類

読書といっても、ジャンルも様々です。読書のさまざまなジャンルを見ていきましょう。

(1)小説

小説とは、フィクション(架空の物語)のことです。

私小説や時代小説のように、実際の体験や歴史といった事実が元になっている小説もありますが、そうしたものも含めて、書かれている内容はすべて事実ではなく、当然のように脚色や想像によって執筆されている部分があります。

また、小説とひとことで言っても、純文学と呼ばれるものから、会話などが多くて読みやすいライトノベル(ラノベ)と呼ばれるものまで、様々な種類があります。

小説は、基本的には娯楽のために読むものですが、作者の思考などが小説に入り込むため、他人の考え方や価値観などを知るきっかけにもなります。

また、他の書物に比べると表現が豊かなため、語彙力を鍛えることにもなりますし、文字を読みながら、頭の中で情景を思い浮かべるため、想像力を養うこともできます。

(2)教養本・教科書

教養本や教科書は、科学(物理、化学、医学など)や社会(歴史、地理、法律、文化など)の知識を説明した書籍です。

娯楽性が薄いため、学校などで読む以外では、あまり読まれることが少ないジャンルでしょう。

これらの書籍は、自分の興味・関心あるいは娯楽と結びつけて読むと、比較的読みやすいです。たとえば、僕は海外旅行のときには、その行先の国の歴史や関連する書籍を読んだりします。そうすると、現地で単に「でかい!きれい!すごい!」で終わらず、背景なども含めて観光を楽しむことができます。

(3)ビジネス本

ビジネス本とは、最新の世の中の流れやビジネスチャンスなどを説明した本です。

自己啓発書よりの比較的薄いものから、研究者が書いた比較的分厚いものまで、様々なビジネス本があります。

ビジネス本は、娯楽として読むよりは、仕事のヒントを得たり、仕事における他人との共通言語・共通理解を得るために読むのが一般的です。

たとえば、人の寿命が伸びると生き方にはどのような変化が起こるかという点に関しては、リンダ・グラッドストンの『LIFE SHIFT』を読んでいる人であれば共通の理解から話をスタートすることができます。また、ブロックチェーンやAPIエコノミーなど、最新の技術やトピックについても、基礎的なこと(仕組み、適用された社会のイメージなど)は理解している方が仕事はスムーズに進むでしょう。

そういった必要な知識さえインプットできれば良いので、真面目にすべてを読む必要はなく、要約サービスのflier(フライヤー)を使ったり、中田敦彦のYouTube大学を見たりといった手段で代替も可能なジャンルです。

(4)自己啓発書

自己啓発書とは、「成功者の考え方」とか「20代でやっておくべきこと○選」のような、日々のやる気を出すための書籍です。

学びなどが得られるものではありませんが、日々のやる気やモチベーションは重要ですし、自己啓発書をきっかけに生き方が変わる人もいるでしょう。普段から既にバイタリティがある人は読まなくても良いですし、やる気を出したい人は読んでもよいでしょう。

一方、自己啓発書ばかり読んでいると、意識だけ高くて中身のない人になってしまうので、他のジャンルとバランスよく読むのがよいでしょう。

(5)漫画・絵本

人によって意見は分かれるところですが、漫画や絵本も書物を読むという意味では立派な読書です。

難しい教養本などは、漫画化されているものの方がとっつきやすいこともあるでしょうし、ビジネス本などは漫画の方が効率よくインプットできる場合もあるでしょう。

僕は、日本史は小学生の頃からずっと得意でしたが、それは小学校の低学年の頃から『日本の歴史』というシリーズの漫画を家でよく読んでいたからです。授業で出てくる人物について、大体は漫画の中での顔や言動が頭に浮かびました。

また、純粋に娯楽として読む漫画でも、小説を読むようにいろんな価値観に触れることもできますし、時には自己啓発書のようにやる気が湧くこともあるでしょう。

文字を読んで理解する・想像する能力を磨くという意味では、純粋なテキストだけの書籍を読むのも重要ですが、漫画や絵本にも多くのメリットがあります。

平均的な読書時間・量はどのくらい?

平均的な読書時間は、小学生〜高校生は1日に20分前後(週に2時間程度)、大学生や社会人は1日に30分超(週に3時間40分程度)となりました。

小学生の読書時間の目安

-1024x687.gif)

小学生の読書時間は週2時間程度(学研より)

学研が2018年に行った調査によると、月に1冊以上の本を読む子どもが1週間のうち読書に充てる時間は、平均2時間14分でした。

少し古いですが、ベネッセが2014年に公開したデータによると、小学校高学年では、平均で一日に20分前後を読書に費やしています。1日あたり20分だと、週2時間20分なので、学研のデータとざっくり一致しています。

また、月にどのくらい本を読んでいるかというと、0〜3冊という回答が45.9%で、4〜5冊が続く20.9%でした。これらをあわせると7割弱になるので、だいたい月に5冊以下ということになるでしょう。

あわせると、だいたい月に1冊以上は読んでおり、読書時間は週に2時間程度だと考えられます。

中学生の読書時間の目安

.gif)

中学生の読書時間は週2時間程度(学研より)

学研が2017年に行った調査によると、月に1冊以上の本を読む子どもが1週間のうち読書に充てる時間は、平均2時間1分でした。小学生とだいたい同じですね。男女別や学年別で分けてみても、だいたい週に2時間前後で推移しています。

高校生の読書時間の目安

高校生の読書時間は週2時間程度(学研より)

学研が2018年に行った調査によると、月に1冊以上の本を読む子どもが1週間のうち読書にあてる時間は、平均1時間54分でした。ということで、小学生・中学生・高校生とほぼ変わらず、2時間くらいですね。

男女別や学年別でみると、高校1年〜2年の女子は1時間30分程度とやや短くなっていますが、サンプル数がそこまで多い調査ではないので、統計的にはブレの範囲でしょう。

ということで、高校生についても、読書時間は週に2時間が目安です。

大学生の読書時間の目安

大学生の読書時間は週3時間45分程度(全国大学生協連より)

全国大学生協連が2020年に行った調査によると、全ての大学生の読書時間は1日あたり32分程度、週で換算すると3時間45分程度でした。本を読んでいる人に限った場合、平均時間は週に7時間超となりました。

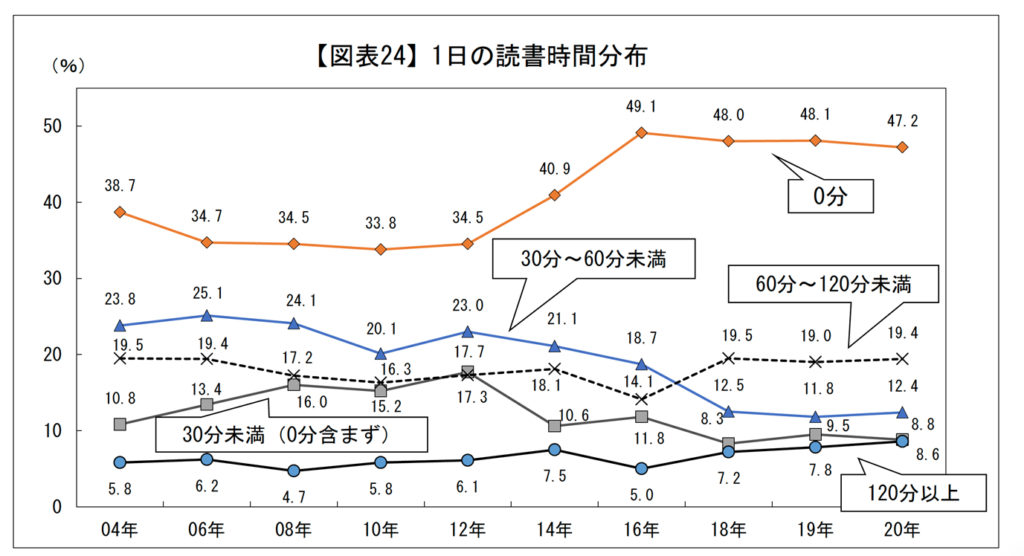

また、2016年以降は、約半数が本を全く読んでいない一方で、1日に2時間以上読む層も増えており、読書に関して二極化が進んでいることが分かります。

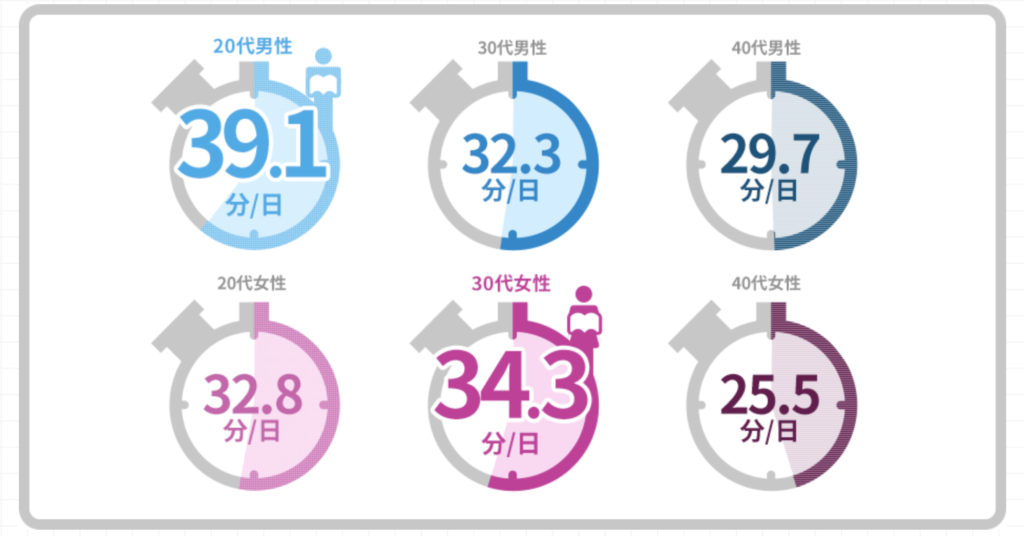

社会人の読書時間の目安

大学生の読書時間は週3時間40分程度(hontoより)

書籍通販サイトのhontoが20代〜40代の男女300名に行ったアンケートによると、年代や男女によってやや差はありますが、おおむね1日あたり30分超、週に換算すると3時間40分程度の読書時間となりました。大学生とだいたい同じですね。

大学生や社会人になると、自分の興味のある本を気軽に買って読めたり、仕事で必要だったりということで、読書時間は自然と伸びるのでしょう。

読書好きになるには?苦手意識の解消方法

読書が苦手という人は、ハードルを高く設定している可能性が高いです。

例えば、好きでもない分野の難しい解説本を1ページ目から順番に読めと言われたら、誰でも挫折してしまうでしょう。

始めのうちは、自分が興味・関心や知見のある分野で、難しすぎない本を手にとって、その中でも面白そうなところだけをつまむように読んでみてください。

1冊を全部読まなくてもいい

せっかく本を買ったのだから、1冊まるごと読まないと勿体ないと感じてしまうかもしれません。

しかし、本を読む時間もコストです。そう考えると、(小説以外であれば)本を最初から最後まで1ページも飛ばさずに読む必要はありません。その本から得たい情報を時間効率よく得られれば、それがベストです。

もう既に知っていそうなところは、もちろん飛ばすのが効率的です。また、今の時点で(知識不足などで)よく分からない部分は無理をして読む必要もないし、数ヶ月後に戻ってきても良いわけです。

興味・関心のある分野の本を読む

小さい頃には、親や教師から読むべき本を指定されたり渡されることもあったでしょう。

それが自分の好きな、あるいは興味・関心のある分野の本ではなかったので、読むのが苦痛だったという経験もあるかもしれません。

大人になったら、自分のお金で好きな本を買って読むわけですから、読むべき本を指定される筋合いはありません。自分が趣味としている領域の解説本でも、旅行先の文化に関する本でも、ライトノベルでも、偉人伝でも、歴史小説でも、好きなものを読みましょう。

簡単な本を読む

どうしても本を読み進められないとい方は、もっと簡単な本を読むという手もあります。

人は、自分の知らないことが一定割合を超えると拒否感を覚えてしまうため、自分の知らない語彙などが多い場合は、もう少し簡単で自分の知っている語彙で構成されている本を読む方がよいでしょう。

難しい本で挫折するよりは、簡単な本をたくさん読んでいく方が、読書アレルギーもなくなりますし、語彙力や文章力も向上していきます。

読書の記録方法

読書ノート

読書ブログ

読書メーター

Amazonのレビュー機能

読書におすすめの定額サービス

Kindle Unlimited

Kindle Unlimitedは、Amazonが提供する月額980円の定額読み放題サービスです。

なんと200万冊以上の本が読み放題となっており、純文学は少なめですが、小説、教養本、ビジネス本や自己啓発書、ライトノベル、漫画や雑誌と幅広く揃っています。初日30日間は無料なのも嬉しいポイントです。

flier(フライヤー)

ビジネス本や自己啓発書を効率よく読みたいという方には「flier(フライヤー)」がおすすめです。

flierは、ビジネス本や自己啓発書を中心に2000冊以上の要約が読み放題のサービス。話題のビジネス本には一応目を通しておきたいけれど、なかなか読書の時間を取れないという方にもおすすめです。

flier(フライヤー)について詳しく解説

読書におすすめの本・書籍

小説

教養本・教科書

- 準備中

ビジネス本

- 準備中

漫画

読書におすすめのアイテム

読書椅子

読書机

読書灯・読書ライト

ステッパー

まとめ

今回は、読書についてまとめました。

- 読書の効果・メリット

読書には、語彙力や文章力の向上、人生の満足度や自尊心の上昇、コミュニケーション力の向上、寿命の伸び、年収アップなどが期待できる - 読書の種類

読み方の種類としては、速読、精読、査読がある。また、ジャンルには小説、教養本・教科書、ビジネス本、自己啓発本、絵本・漫画などがある - 読書時間の目安

小学生〜高校生は1日あたり20分(週2時間)程度、大学生・社会人は1日あたり30分超(週3時間40分)程度 - 読書の苦手意識を解消して、読書好きになるには

難しそうな本を最初から最後まで読む必要はない。本の一部分だけ読んだり、簡単な本を読んだりする

以上です!

本を読む時間がない人には「flier」がおすすめ!

![Mini Album] RAq – “Das Man's Escape” – RAq 公式サイト](https://raq-official.com/wp-content/uploads/2022/10/dasmansescapepng-768x768.png)

コメントを残す