はじめに

日本庭園の種類・様式を知りたい方へ。

この記事では、以下の内容を説明しています。

この記事の内容

- 池泉庭園を解説

- 枯山水庭園を解説

- 露地(茶庭)を解説

この記事を読んでいただければ、日本庭園の基本となる3つの形式がわかります。また、それぞれの詳しい解説にもリンクしていますので、ぜひ最後までお読みください。

written by @raq_reezy

池泉庭園

池泉庭園は、池のある日本庭園。

池泉庭園とは、池がある庭園を指します。

日本では古来より水や石、草木といった自然の中に神が宿ると考えるアニミズム信仰があったため、神社の境内には神池・神島などが設けられていました。これが日本庭園のベースとなっているため、室町時代などの一時期を除けば、池泉庭園こそが日本庭園の主流でした。

池泉庭園は、その鑑賞方法によって大きく3種類に分類できます。

池泉舟遊式庭園

池泉舟遊式庭園とは、池に竜頭鷁首の舟を浮かべて楽しむ池泉庭園を指します。

平安時代には、池に浮かべた舟の上で詩歌管弦を楽しむ文化や儀式があったため、池泉舟遊式庭園である寝殿造系庭園や浄土式庭園が主流でした。

主な庭園:

神泉苑、嵯峨院跡大沢池など

池泉鑑賞式庭園

池泉鑑賞式庭園とは、部屋の中から眺めて楽しむ池泉庭園を指します。

室町時代の後期になると、禅宗の影響を受けた侘び・寂びの文化が広まったり、応仁の乱以降は大きな庭園をつくる権力者がいなくなった関係で、池泉庭園も小型化し、池泉鑑賞式庭園が主流となりました。

主な庭園:

恵林寺庭園など

池泉回遊式庭園

池泉回遊式庭園とは、池の周りを歩き回って楽しむ池泉庭園を指します。

桃山時代に後述する露地(茶庭)が登場すると、庭の中に道をつくって歩き回ることが一般的になりました。江戸時代には、その影響を受けて、歩き回ることを前提とした池泉回遊式庭園が主流となりました。江戸時代の大名たちは、池の周りの道中に全国の様々な風景を再現したり置物を配置した、壮大な大名庭園をつくるようになりました。

主な庭園:

兼六園、後楽園、小石川後楽園、六義園など

雪の兼六園には、誰も勝てない pic.twitter.com/50z8ljCdWs

— RAq (@raq_reezy) February 15, 2023

あわせて読みたい:

金沢という「雪国×文化都市」が唯一味わえる城下町の魅力と楽しみ方を全力で伝えたい

池泉庭園について詳しく知る

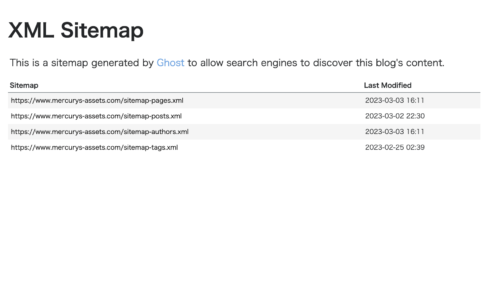

池泉庭園について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

枯山水庭園

枯山水庭園は、砂と石で自然を表現する日本庭園。

枯山水庭園とは、池がなく、その代わりに砂と石で自然を表現する抽象的な日本庭園です。

室町時代には、深山幽谷の中で座禅を組んで修行をする禅宗が流行しました。京都などの町中に建てられた寺院では、深山幽谷の環境を擬似的に再現するために枯山水庭園がつくられるようになりました。砂に砂紋をつけて海を表現したり、石組だけで滝を表現するなど、水を用いることなく水辺が表現されることもあります。

また、室町時代の中盤までは足利義満や足利義政といった権力のある将軍がいましたが、応仁の乱以降の荒廃した京都では、池のある広大な庭園をつくる力のある人物がいなかったことも枯山水庭園の流行に影響したと考えられています。

主な庭園:

龍安寺、大徳寺大仙院など

枯山水庭園について詳しく知る

枯山水庭園について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

露地(茶庭)

露地(茶庭)は、茶道の一環でつくられるようになった日本庭園。

露地(茶庭)は、邸宅と茶室の間に設けられた日本庭園です。

茶道を大成させた千利休が活躍した桃山時代につくられるようになりました。

千利休は、茶道を単にお茶を飲むだけでなく、浮世離れした空間としての「茶室」に赴くまでの道中も含めた総合体験として構築しました。そのため、茶室までの「路地」には飛石や石燈籠、蹲踞などが置かれて、徐々に現世から離れていく様子が演出されました。こうして「路地」が「露地」となっていきました。

「庭の中に見所を設けて、歩いて回る」という部分は、池泉庭園にも取り入れられ、江戸時代の池泉回遊式庭園である大名庭園の誕生にも影響を与えました。

主な庭園:

神勝寺、足立美術館庭園など

露地(茶庭)について詳しく知る

露地(茶庭)について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

まとめ

今回は、日本庭園の種類について解説しました。

- 池泉庭園とは

池のある庭園で、最も主流の日本庭園。平安時代の池泉舟遊式庭園、室町時代後期の池泉鑑賞式庭園、江戸時代の池泉回遊式庭園がある - 枯山水庭園とは

室町時代に禅宗の影響でつくられるようになった日本庭園。砂と石を用いて、深山幽谷や水辺を抽象的に表現する - 露地(茶庭)とは

桃山時代に、茶室までの道のりとして作られるようになった日本庭園。庭の中に見所をつくって歩いて見物するという構成は江戸時代の大名庭園などにも影響を与えた

![Mini Album] RAq – “Das Man's Escape” – RAq 公式サイト](https://raq-official.com/wp-content/uploads/2022/10/dasmansescapepng-768x768.png)

玄人ばかりが読むとは限らないので、用語にフリガナがあった方が親切だと感じた。